iPhone と Reality Composer で始める簡単 AR その5 - プロパティとその設定編

オブジェクトの追加について書こうとしていたが、オブジェクトの説明の際にプロパティに触れるのでこちらを先に説明してみる。

Reality Composer のプロパティ編集は主に2つで、シーンとオブジェクトのパラメータを操作する際に表示される UI となる。

シーンでのプロパティ

シーンのプロパティではシーンの名称変更と「アンカー」と「シーンの物理」がある。

アンカー

新規作成と同様に水平方向、垂直方向、顔、イメージ、オブジェクトが用意されており、新規作成後にアンカーの設定を変えることができる。

垂直方向と顔の認識はそれ以外と Y と Z 軸が変わり Z 軸が上方向になるので注意。

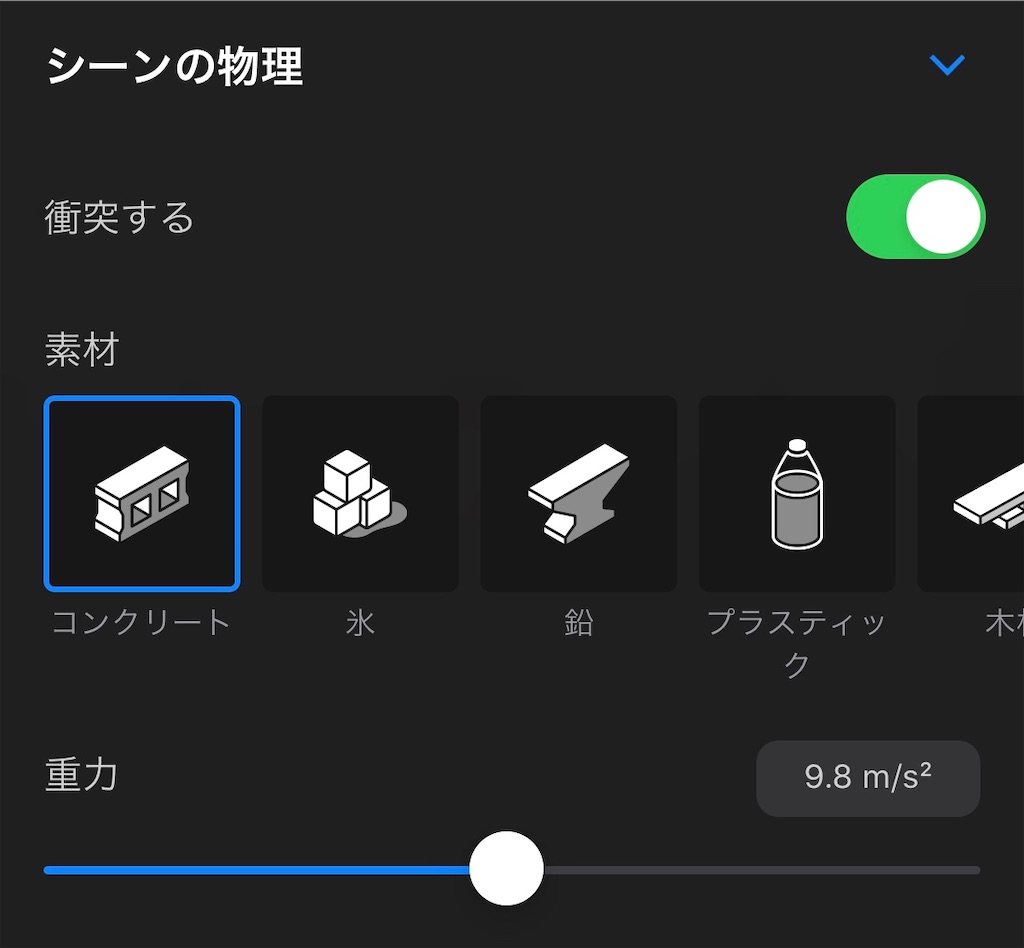

シーンの物理

シーン全体での物理シミュレーションの設定を行い、アンカーが水平方向、イメージ、オブジェクトの場合 Y軸 0 が地表となり物理判定が行われる。

衝突する(スイッチの UI)

オフにすると Y軸 0 の物理判定がなくなる。

シーン全体の物理シミュレーションがなくなるわけではないので注意。

素材

物理判定で質量、表面の抵抗、接触時どのぐらい跳ねるかを素材で示している。

以外、設定できる素材。

- コンクリート

- 氷

- 鉛

- プラスチック

- 木材

- ゴム

重力

シーン全体にかかる重力加速度を設定する。

デフォルトは 9.8 m/s2 で地球と同じ。

パラメータを上げれば重力が多くかかり、1.62 などにすると月の重力となる。

マイナス値は設定できないので物体が上昇するような設定はできない。

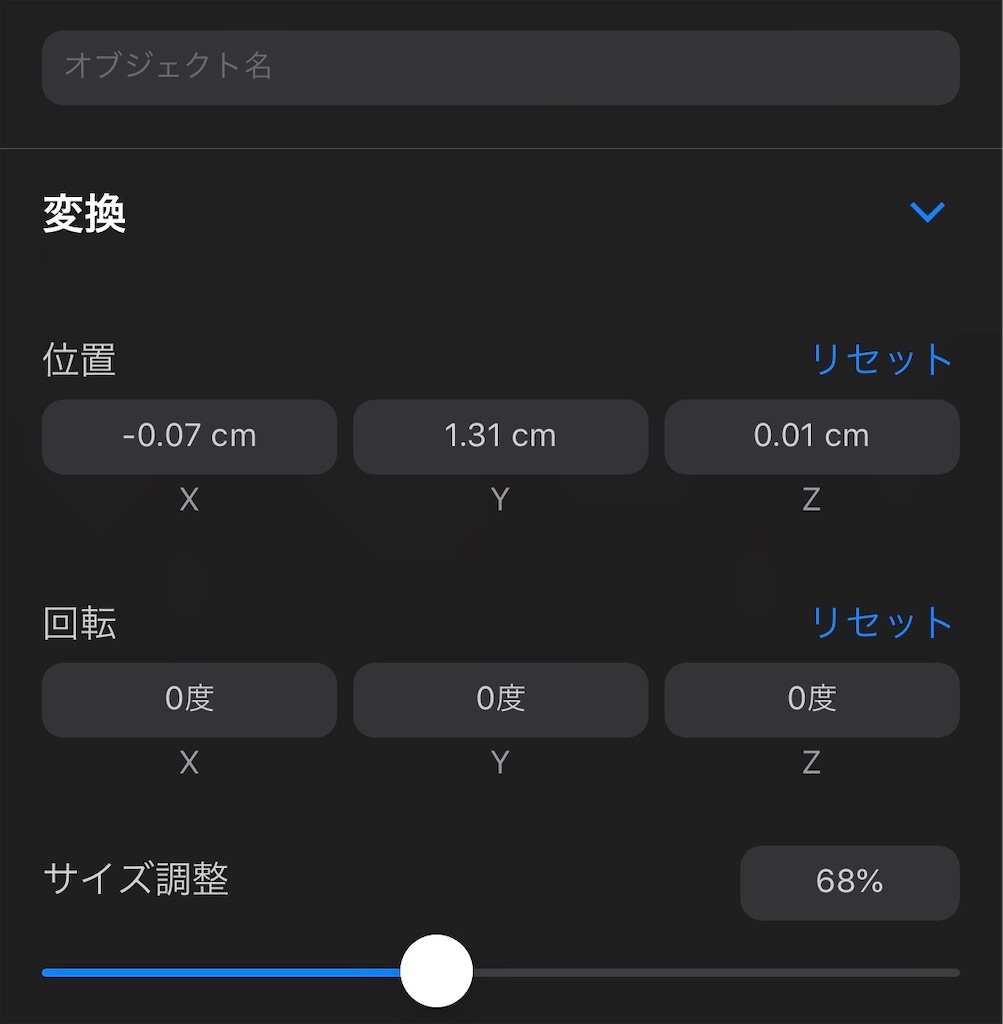

オブジェクトでのプロパティ

オブジェクト選択時はプロパティの UI 変更され、そのオブジェクトの名称や各種パラメータを変更が可能。

Reality Composer で用意されているオブジェクトでは更に別のパラメータが追加されており、そちらはオブジェクトの追加の際に説明を行う。

また、今回の設定値の状態になるパターンはオブジェクトが USDZ ファイルから取り込んだもの、オブジェクトの複数選択状態、グループ化されたオブジェクトの選択がされた状態となる。

変換

他のツールのように、オブジェクトの位置、回転、サイズ調整(拡大縮小)を設定する。

物理

オブジェクトの物理シミュレーション設定を行う。

含める(スイッチ)

オンにすると選択しているオブジェクトの物理シミュレーションの対象となる。

モーションタイプ

オブジェクトの物理シミュレーションの種類を設定する。

「固定」と「ダイナミック」があり、固定は衝突の判定はあるが空間に固定され自ら動くことはない。

ダイナミックは重力に影響され動く。

ダイナミックは処理負荷がそれなりにかかるため、衝突する判定が必要があり空間に静止する場合は固定を使う。

素材

シーンのものと同じなので割愛。

衝突する図形

いわゆるコリジョンの設定でオブジェクトが衝突する判定の形状を設定する。

以下、設定項目。

- 自動

- 箱形

- カプセル

- 球体

自動はオブジェクトのポリゴンの形状、オブジェクトを囲うように箱形(矩形)、カプセル状、球状に衝突判定の形状が設定される。

処理負荷は自動が1番重く、箱形が1番軽い。

底面や側面が平らなものは箱型、球状に近いものは球体、長細くしたが平らでないものはカプセルに設定すると物理判定の処理が軽くなると予想される。

まとめ

Reality Composer では振る舞い以外の各設定はプロパティで行い、現状では設定項目が少ないためおぼえやすいと思われる。

次回はオブジェクトの追加について。